Reception受付時間

|

診療時間(受付時間) |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前9:00~12:30(12:15) |

〇 |

〇 |

- |

◎ |

〇 |

◎ |

- |

|

予防接種14:30~15:00 |

〇 |

〇 |

- | - |

〇 |

- | - |

|

午後15:00~18:00(17:45) |

〇 |

〇 |

- |

〇 |

〇 |

△ |

- |

◎…9:00~13:00(12:45)/

△…14:00~17:00(16:45)

休診日:水曜・日曜・祝日

Accessアクセス

〒263-0031千葉市稲毛区稲毛東1-16-11F+ビル1階

JR稲毛駅より徒歩で6分

*旧クリニックから無料送迎バスをご用意しています。

[移転前]

[移転先]

送迎バス時刻表

| 小中台クリニック発 | ふらっトクリニック稲毛発 |

|---|---|

| 8:15 | 8:30 |

| 8:45 | 9:00 |

| 9:15 | 9:30 |

| 9:45 | 10:00 |

| 10:15 | 10:30 |

| 10:45 | 11:00 |

| 11:15 | 11:30 |

| 11:45 | 12:00 |

| 12:15 | 12:30 |

| 12:45 | 13:00 |

| 13:15 | 13:30 |

-

車でお越しの方

-

時間貸駐車場

クリニックの前面に5台分あります。受付でサービスコインをお渡ししますので、駐車券を発行の上お申し出ください。

契約駐車場

近隣に10台分あります。契約駐車場の場所を説明動画にまとめましたのでご覧ください。

また、当院契約駐車場には《外来専用駐車場》と書いたサインを設置しております。 くれぐれも当院契約駐車場のみご利用くださいますようご協力をお願いいたします。

契約駐車場一覧

- 第七花光駐車場 2番 6番

- 稲一駐車場 奥4か所 (右2台、左2台)

- 藤和稲毛駐車場 23番 25番 28番 30番

-

電車でお越しの方

-

- JR稲毛駅から徒歩(6分程度)京成稲毛駅から徒歩(8分程度)

-

バスでお越しの方

-

- JR稲毛駅(西口)下車徒歩6分

- 京成稲毛駅入口下車(あすか交通) 徒歩6分

バス時刻表はこちらでご確認ください。

Newsお知らせ

- 2024.04.20

- 《ゴールデンウィーク 休診のお知らせ》

- 2023.11.24

- 年末年始について

- 2023.10.10

- 《予約方法》

- 2023.07.25

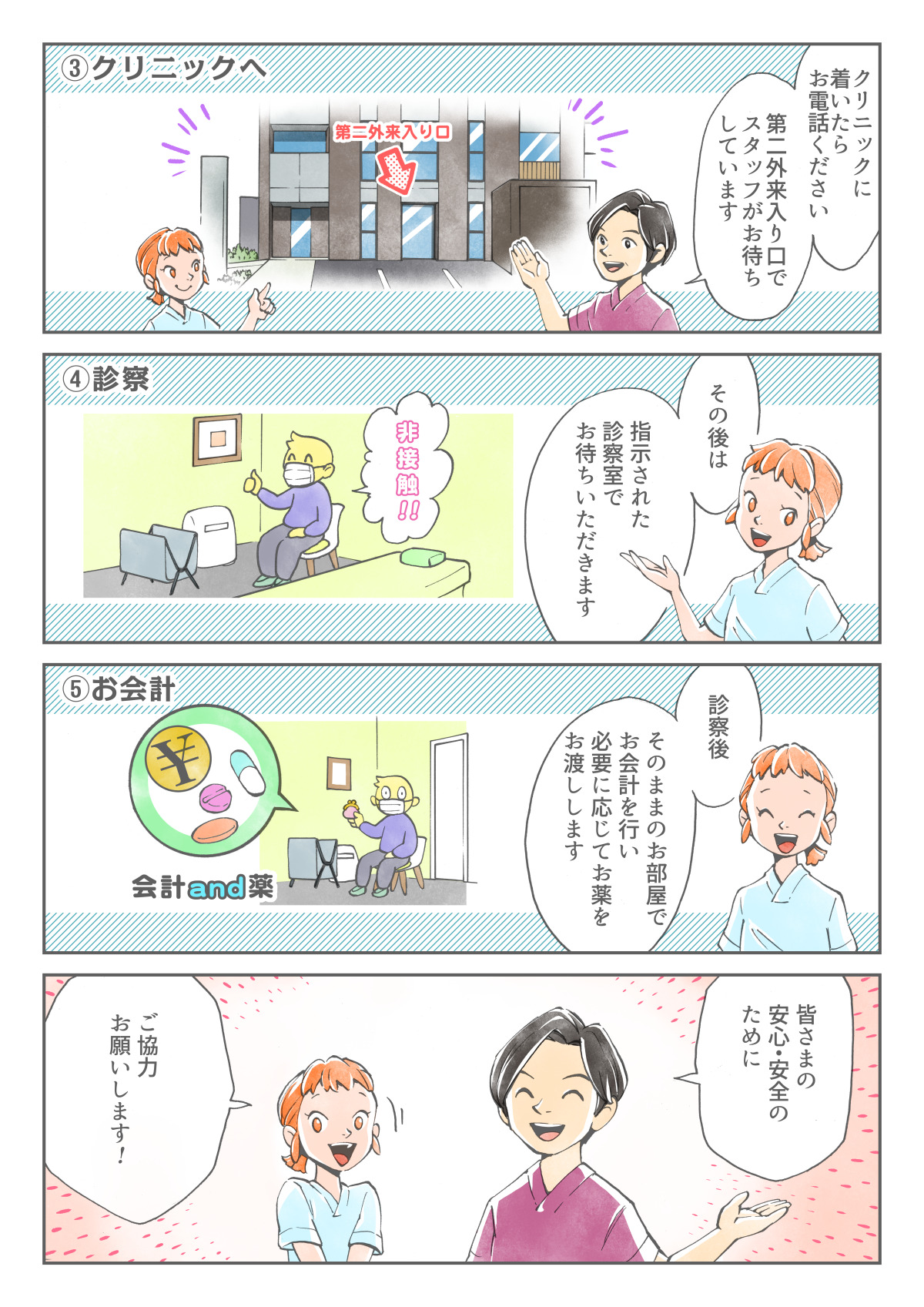

- 発熱外来二つの受診の方法【発熱外来】【当日オンライン診療】

- 2023.07.25

- 夏季休診のお知らせ

院内処方

こんなお悩みはありませんか?

ふらットクリニック稲毛は、わかりやすいご説明を通して

納得して治療を選んでいただくことを大切にしています。

どんなことでもお気軽にご相談ください。

Features当院の特徴

-

アクセスしやすい

-

ネットで

カンタン予約

-

オンライン診療に

対応

-

お子様から

ご年配の方まで

幅広く診療

Medical guidance当院の診療内容

ふらットクリニック稲毛は、内科・小児科・皮膚科・整形外科の総合的な診療を通して、この街の「頼れるかかりつけ医」を目指しています。